情報セキュリティ大学院大学 大塚玲教授による授業

木更津工業高等専門学校(千葉県木更津市、校長:先村 律雄、以下「木更津高専」)では、令和7年8月19日~21日および9月2日~4日の計6日間、夏季集中講座として「情報セキュリティ演習II」を開講しました。

本科目は、高専間単位互換科目として位置づけられており、全国の高専生を対象に、香川大学創造工学部および情報セキュリティ大学院大学の教員、ならびに同大学院修了生である現役セキュリティエンジニアによる高度かつ実践的な授業が提供されました。

授業の特徴

本授業は、サイバーセキュリティ分野における実践力の養成を目的として、現役のセキュリティエンジニアを講師に迎え、OSINT(オープンソース情報収集)、Red Team/Blue Team演習など、実際の現場に近い形式での演習を中心に構成されました。学生は、攻撃・防御の両面からセキュリティ対策を体験的に学び、チームでの協働や課題解決力を高める機会となりました。後半の講義では、香川大学および情報セキュリティ大学院大学の教員による専門的な授業が行われました。内容は、マルウェア解析、AIによる脅威検知、心理学的アプローチ、法制度・マネジメントなど多岐にわたり、演習やワークショップを交えた双方向型の授業により、技術と理論の両面から体系的に学ぶことができました。

講義スケジュールと担当講師(敬称略)

講義担当:中田 亮太郎(木更津高専 特命准教授/一橋大学 講師)、米村 恵一(本校 教授)講義全体の監修:橋本 正樹(香川大学創造工学部 准教授)

第1回 8/19(火) 13:00-14:30

「オリエンテーション」

講義担当:中田 亮太郎(木更津高専 特命准教授/一橋大学 講師)、米村 恵一(本校 教授)

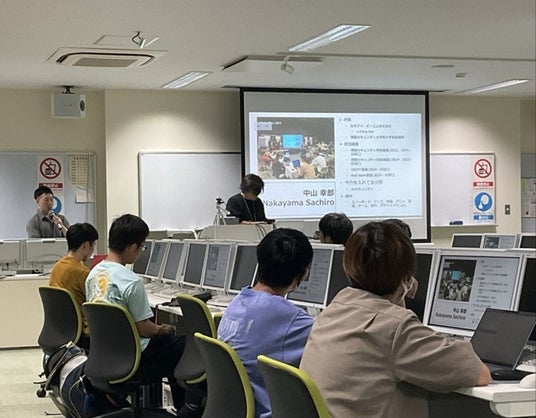

第2回~第4回 8/20(水) 13:00-14:30, 14:40-16:10, 16:20-17:50

「OSINT演習/Red Team演習」

講義担当:中山 幸郎(情報セキュリティ大学院大学 客員講師)

第5回~第7回 8/21(木) 13:00-14:30, 14:40-16:10, 16:20-17:50

「Blue Team演習」

講義担当:門口 雅志(木更津高専/情報セキュリティ大学院大学OB)

第8回~第9回 オンデマンド

「サイバーセキュリティと法律」

講義担当:村上 康二郎(情報セキュリティ大学院大学 教授)

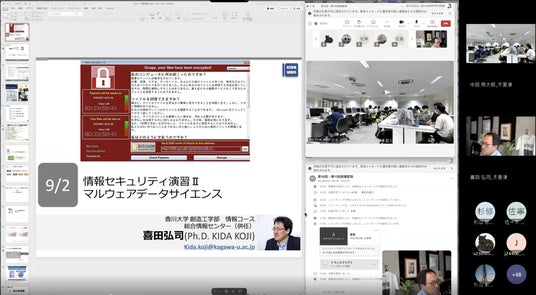

第10回~第11回 9/2(火) 13:00-14:30, 14:40-16:10

「マルウェアデータサイエンス」

講義担当:喜田 弘司(香川大学創造工学部 教授)

第12回~第13回 9/3(水) 14:40-16:10, 16:20-17:50

「サイバーセキュリテと心理学」

講義担当:稲葉 緑(情報セキュリティ大学院大学 教授)

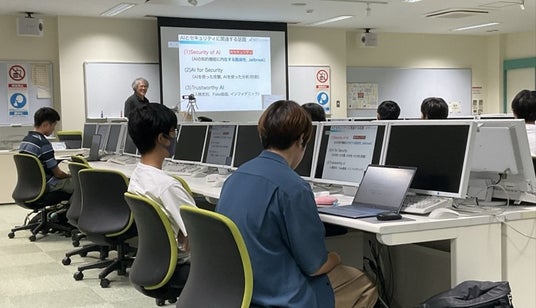

第14回~第15回 9/4(木) 13:00-14:30, 14:40-16:10

「情報セキュリティとAI」

講義担当:大塚 玲(情報セキュリティ大学院大学 教授)

参加状況

今年度は、木更津高専から42名、他高専から73名の学生が履修し、合計115名が参加しました。オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド形式で実施され、全国の高専生が一堂に会して学び合い、交流する貴重な機会となりました。

香川大学創造工学部 喜田教授による対面とオンラインのハイブリッド授業の様子

学生の成果と反響

現役のセキュリティエンジニアから直接指導を受けながら、実践的な演習を通じて自ら手を動かして学べたことが大変好評でした。学生からは以下のような声が寄せられています:

「今までに本当に学んだことのない、まったく新しい世界を知ることができました。実際に手を動かしてみることで、楽しく理解を深めることができました」

「専門用語が多くて難しかったですが、実際に操作しながら学べたことで、理解が進みました」

「CTFの演習がとても楽しかったです。前の問題で得た情報を使って次の問題を解く過程が特に面白く、達成感がありました」

「OSINTとRedTeam演習を通して、攻撃者視点の重要性を強く感じました。脆弱性診断やペネトレーションテストの実践を通じて、攻撃が段階的に組み立てられるプロセスであることを理解できました」

「ログを分析してマルウェアの発見や侵入の原因を推測する過程が、普段のプログラミングやデバッグと重なる部分もあり、とても興味深かったです」

「技術だけでなく、法制度を理解していなければ、意図せず違法行為につながる可能性があることを実感しました」

「事例を交えた説明や、政策・制度の背景に触れることで、情報化社会における法の重要性を改めて認識しました。今後は、技術と法律の両面からセキュリティを考えていきたいと思います」

「マルウェアを解析することで,攻撃の検出や防御に利用できることを知りました。これまでの知識からさらに学びが深まったと感じました」

「心理学の視点からリスク管理やインシデント管理などの情報セキュリティ分野について考えるのは新鮮だと感じた」

「内容は難しく感じる部分もありましたが、LLMの仕組みやCTFとの関連、AIの活用とリスクの両面など、最先端の話題に触れることができて非常に興味深かったです。AIは今後ますます身近な存在になると感じたので、正しく理解し、活用できるようになりたいと思いました」

通常のカリキュラムでは学べない、授業の実践性と専門性が高く評価されました。

情報セキュリティ大学院大学客員講師 中山幸郎氏の講義の様子

また、木更津高専の専攻科生および香川大学の学生が、オンラインでティーチングアシスタント(TA)を担当しました。休憩時間には、受講生から「将来セキュリティエンジニアになるにはどのような進路があるのか」といった質問が寄せられ、講師陣やTAが丁寧にアドバイスを行いました。

今後の展望

本授業は、木更津高専が運営校を務める「KOSENサイバーセキュリティ教育推進センター」の取り組みにより実現しました。今後は、木更津高専が推進する「プラスセキュリティコース」の一環として、サイバーセキュリティ教育の中核を担う授業として位置づけられるとともに、高専間連携による教育の可能性を広げるモデルケースとして、継続的な発展が期待されます。KOSENサイバーセキュリティ教育推進センター(K-SEC:KOSEN Security Educational Center)

これまで高専の行ってきたサイバーセキュリティ教育を更に高度化し、これからのサイバー空間とフィジカル空間が融合した社会に求められる人材の育成に貢献するため、高専機構本部にKOSENサイバーセキュリティ教育推進センターが設置され、木更津高専と高知高専が運営校となっています。

KOSENサイバーセキュリティ教育推進センター(K-SEC):https://k-sec.kisarazu.ac.jp/

木更津工業高等専門学校について

木更津工業高等専門学校は、1967年に千葉県木更津市に創設された国立高等専門学校であり、これまでの約58年間で本科卒業生は8510名、専攻科修了生は769名に上り、国内外の様々な領域で幅広く活躍しています。本校の方針により、幅広い教養を基本とし、国際的視野を持ち、自ら考え決断する判断力、自ら工夫し新しいものを造り出す創造力、自らの信念に基づき困難にも屈せず遂行する実行力の三つの能力を備えた創造的エンジニアとしての人材の養成を目指します。あわせて、健康な身体と精神、豊かな情操を培い、各専門の科学技術発展と成果の基礎となる理論を十分に理解して、社会に貢献でき、広範囲に活躍する実践的技術者の育成教育に努めます。

木更津高専 外観

【学校概要】

学校名:独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校

所在地:千葉県木更津市清見台東2-11-1

校長:先村 律雄

設立:1967年

URL:https://www.kisarazu.ac.jp

事業内容:高等専門学校・高等教育機関